마이크로소프트 로고

[게티이미지스/AFP 자료사진. 재판매 및 DB 금지]

(샌프란시스코= 김태종 특파원 = 실리콘밸리에서 근무했던 A 기업의 임원 출신 B 씨는 지난해 말 회사를 사직했다.

회사에 고문으로 이름을 올려놓긴 했지만, 그의 역할은 사실상 끝났다.

그가 회사를 그만둔 것은 실리콘밸리로 파견 나온 지 3년 만이었다. 파견 근무 후 본사로 돌아가야 하는 상황이 되자, 실리콘밸리에 남는 것을 택한 것이다.

그가 앞으로 어떤 일을 할지는 알려지지 않았다. 다른 기업이나 스타트업 등에 취직할 수도, 창업을 할 수도 있다.

B 씨의 실리콘밸리 선택은 '그린 카드'가 있었기 때문에 가능했다. 그린 카드는 미국에서 발급되는 영주권 카드다. 신분 문제를 해결해 체류가 가능한 것은 물론, 취업도 할 수 있다.

이 카드가 없으면 파견 기간 종료 후 한국으로 돌아가야 한다.

한국에서 온 기업 파견자의 경우 그린 카드를 받기 위해서는 회사의 지원이 필요하다. 특정 분야에 전문 지식이 있는 이공대 박사가 아닌 문과 출신의 경우 더더욱 그렇다.

그러나 실리콘밸리에 법인을 두고 있는 한국 기업의 경우 대체로 그린 카드 지원에 소극적이다.

그린 카드를 받으면 회사를 그만두고 미국에 남는 것을 선택할 수 있고, 이는 기업으로서는 손실이 될 수 있기 때문이다.

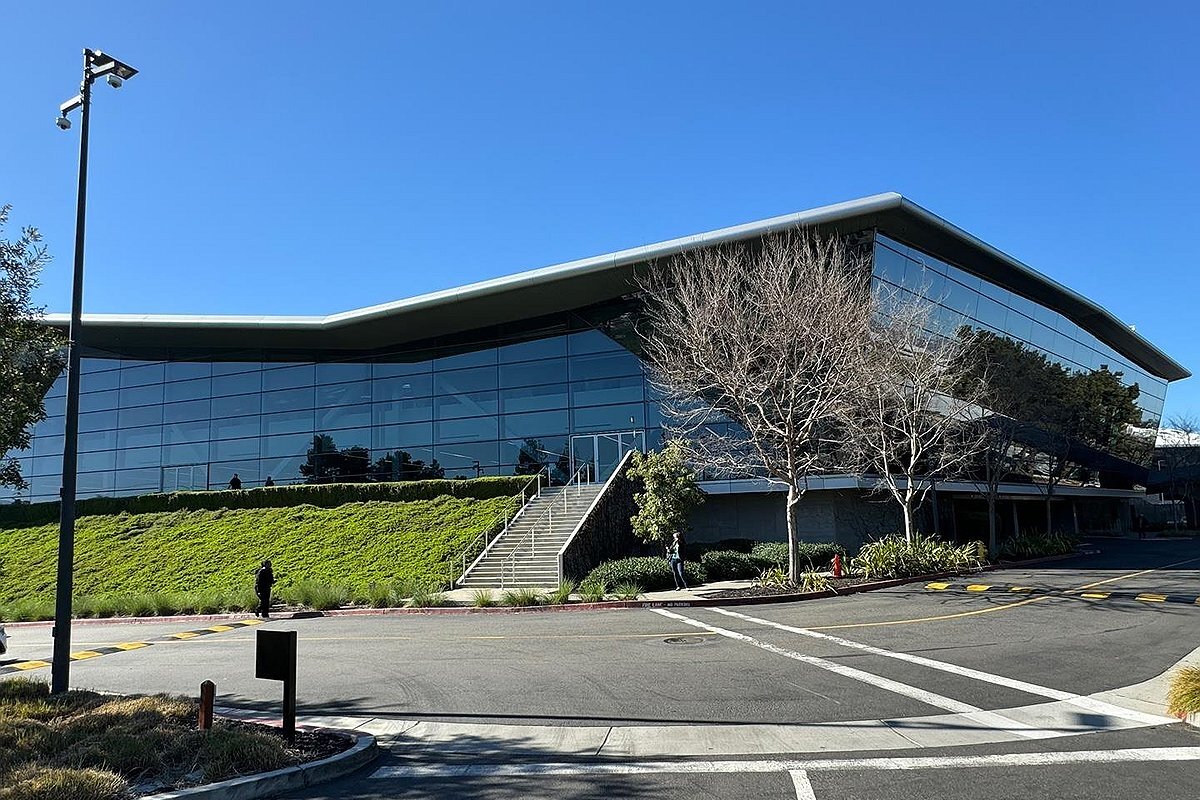

엔비디아 본사 건물 엔데버

[ 자료사진. 재판매 및 DB 금지]

A 기업의 경우 직원의 자녀가 일정 나이 이상이 되면 공식적으로 그린 카드 발급을 지원해 준다. 자녀의 학업 문제로 미국에 남아야 하는 상황에서 체류 신분을 해결해 주기 위해서다.

그리고 이로 인해 그 직원이 본사로 돌아가느냐, 혹은 실리콘밸리에 남느냐는 본인의 선택에 맡긴다.

이렇다 보니 A 기업의 그린 카드 지원은 다른 기업 직원들에게는 선망의 대상이다. 파견 나온 직원 상당수는 자녀 교육 문제 등으로 그린 카드를 받고 싶어 하기 때문이다.

A 기업을 제외한 다른 기업들은 그린 카드를 지원해 주지 않고 설사 지원해 준다고 하더라도 '쉬쉬' 한다고 한다.

이 때문에 회사가 지원해주지 않는 기업의 직원들도 회사 몰래 '쉬쉬'하면서 그린 카드를 발급받는 방법을 모색한다.

실리콘밸리에 파견 나온 한 기업 직원은 "아들이 미국에서 학업을 끝내기 위해서는 그린 카드가 있으면 좋지만, 회사의 공식적인 지원이 안 되는 상황에서는 '배신자'라는 낙인이 찍힐 수 있다"고 전했다.

실리콘밸리 현지 기업에서 근무하고 있는 엔지니어 등 한인의 수는 수천 명에 달하는 것으로 알려져 있다.

애플 로고

[EPA 자료사진. 재판매 및 DB 금지]

이들 중에는 부모님이 일찍이 미국으로 와서 정착한 경우도 있고, 미국에서 학위를 받고 취업한 경우도 있다. 그리고 B 씨처럼 파견을 나왔다가 정착한 이들도 상당수로 알려져 있다.

이들은 스타트업에도 많지만, 애플이나 마이크로소프트(MS), 엔비디아, 오픈AI 등 현지 테크 기업에 재취업하는 경우도 많다.

현지 기업에 취업한 경우 한국 기업의 직접적인 거래 상대자가 될 수 있고, 이를 통해 한국 기업의 요구를 정확히 전달하고 소통할 수 있다.

한 기업 직원은 "현지 기업과 거래할 때 대화 파트너가 한국 사람이면 여러 면에서 훨씬 편하다"며 "그들의 소속은 현지 기업이지만, 한국 문화를 잘 이해하기 때문에 잘 통한다"고 말했다.

이미 실리콘밸리 기업에는 인도와 중국인들이 일찍부터 많이 진출하며 그들만의 탄탄한 생태계를 형성하고 있다.

최근 한국의 한 기업에서 파견 직원에 그린 카드를 지원해주는 것에 대한 논의가 있었다고 한다. 그러나 실제 도입 여부는 알려지지 않았다.

한 기업 직원은 "실리콘밸리에 파견 나온 직원의 사직은 회사로서는 손실일 수 있다"면서도 "그러나 결국에는 현지 취업을 통해 한국 기업 전체로는 도움이 될 수도 있다는 얘기도 오간 것 같다"고 말했다.